Князь Алексеев Максим Владимирович

Алексеев, Николай Александрович

Никола́й Алекса́ндрович Алексе́ев (15 [27] октября 1852, Москва — 13 [25] марта 1893, там же) — московский предприниматель, благотворитель, политик, организатор городского хозяйства, происходит из купеческой династии Алексеевых. В 1885—1893 годах — городской голова Москвы. Алексееву Москва обязана строительством современных систем водопровода, канализации, школ и больниц.

Содержание

- Происхождение

- Городской голова Москвы

- Алексеевская больница

- Память

- Примечания

- Литература

- Интервью

Происхождение

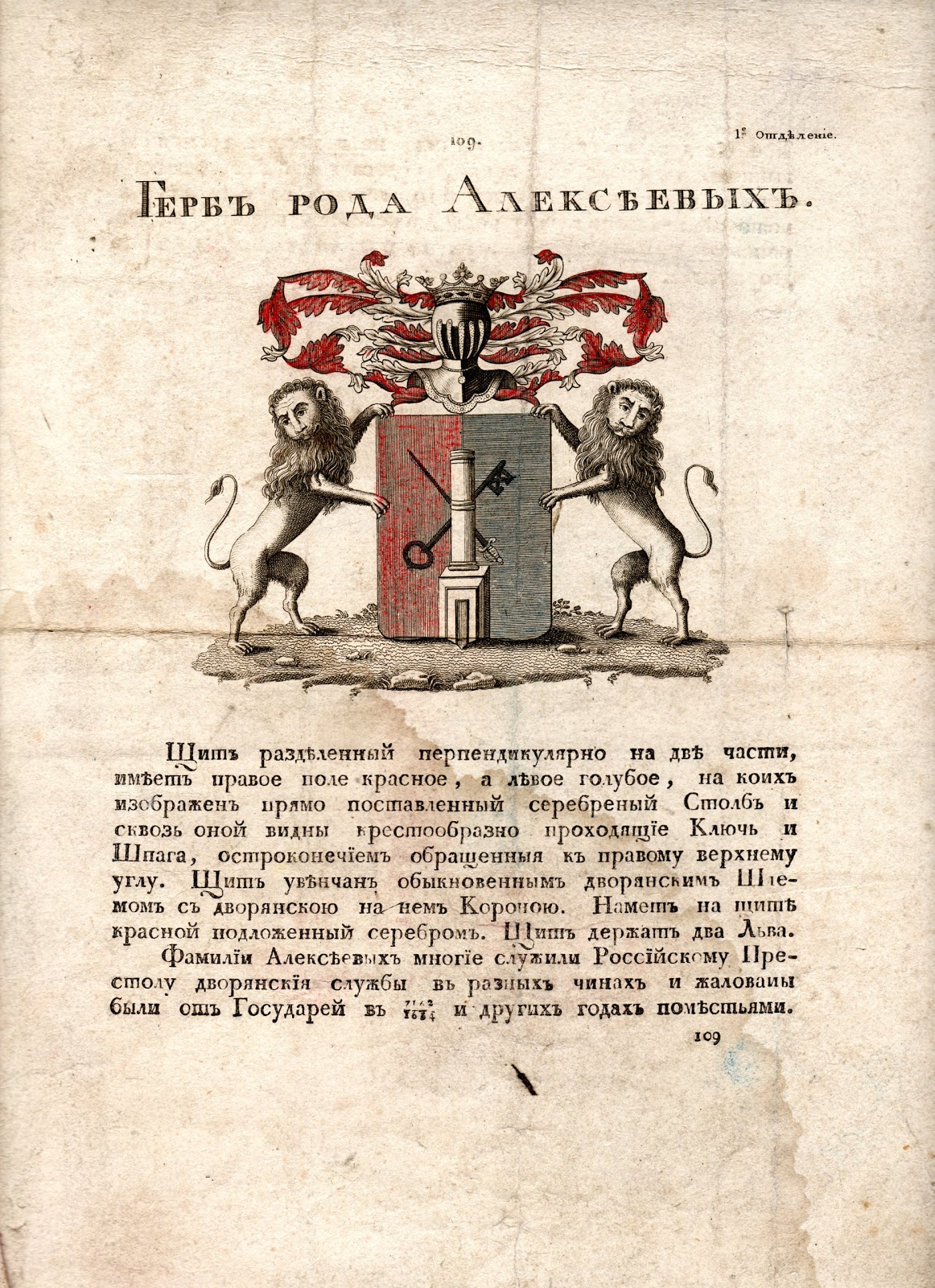

Николай Александрович родился в купеческом роду Алексеевых, из которого также вышел К. С. Станиславский — его двоюродный брат. Со времён пожара 1812 года Алексеевы базировались у Рогожской заставы, в Алексеевских улицах (позже переименованных в Коммунистические). Мать, урождённая Бостанжогло — из греческого купеческого рода. «Он соединил в себе хитрость и утончённость грека с разнузданностью русской натуры» (Б. Н. Чичерин).

К тридцати годам Николай — во главе Правления торгового и промышленного Товарищества «Владимир Алексеев». Управлял крупными предприятиями в Пушкине, Харькове и Подмосковье. Семейство владело большой «канительной» фабрикой (производство золотых и серебряных нитей). Одновременно он входит в городскую политику: с 1881 года Алексеев — гласный Московской городской думы. В ноябре 1885 года тридцатитрёхлетний Алексеев избран городским головой Москвы.

Современники описывали его так: высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавшим бодрыми, мажорными нотами, был весь — быстрота, решимость и энергия.

Городской голова Москвы

Алексеев повернул хозяйство города на путь независимого от имперской власти, муниципального развития. Для этого были нужны собственные источники доходов (налоговые поступления составляли не более трети бюджета), и Алексеев проявил талант управленца в создании таких источников, в управлении муниципальной собственностью. По инициативе Алексеева город создавал коммерческие муниципальные предприятия, которые строились на заёмные деньги, начиная с 1887 года. В 1892 город выпустил облигационный заём на сумму, примерно равную годовому доходу (7 млн руб.). Муниципальные предприятия в целом вышли на прибыль только во второй половине 1890-х гг, после гибели Алексеева, а к 1913 году их вклад в бюджет достиг 55 % доходной части.

При нем вышел Закон, запрещавший в черте Садового кольца возведение или ремонт деревянных построек, что ускорило обновление на каменные. Приехав вместе с обер-полицмейстером Власовским на пожар деревянного дома ветеринарного врача С. Г. Гаврилова по Афанасьевскому переулку, городской голова сказал собравшейся толпе москвичей:

«Ну, слава богу, ещё одним деревянным домом в Москве меньше!»

Алексеев также консолидировал воедино инициативы московских благотворителей, начиная с самого себя, и направлял их на первоочередные нужды города. Принимал энергичное участие в совещании генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича по сбору пожертвований на организацию помощи голодающим в результате крупного неурожая 1892 года в восточных губерниях страны, от чего возникли слухи, что он займёт пост министра торговли. От жалованья (12 000 рублей в год) он отказался. За десятилетие (1887—1897) доходы города выросли с 4,7 до 10,8 млн руб., а дефицит сократился с 1,3 млн руб. до нуля. Прирост доходов позволил приступить к давно необходимой модернизации коммунального хозяйства.

Важнейшей постройкой по инициативе Алексеева стали московский водопровод и канализация. Ранее вода из Мытищинского водопровода поступала самотёком к водоразборным фонтанам. В 1883 году Дума передала строительство водопровода концессионерам, но этот проект провалился. При Алексееве город самостоятельно выстроил насосные станции, позволившие довести водопровод до каждого дома, и реконструировал магистральные водоводы. Две напорные башни у Крестовской заставы (впоследствии уничтоженные) были оплачены Алексеевым лично.

По инициативе Алексеева все скотобойни были выведены из города и сконцентрированы в Калитниках (нынешний Микояновский мясокомбинат). Завершена постройка Исторического музея (архитектор Владимир Шервуд), и построено здание Городской думы по проекту архитектора Дмитрия Чичагова (впоследствии Музей Ленина).

Николай Александрович являлся попечителем нескольких начальных учебных заведений, директором Попечительного о тюрьмах комитета, директором Русского музыкального общества, казначеем Дамского комитета Общества Красного Креста. При нём в городе было выстроено 30 городских училищ. Именно при Алексееве (1892) П. М. Третьяков передал в дар городу коллекцию своей галереи.

В бытность его городской головой Московская Дума положительно решила вопрос о предоставлении земли под строительство университетских клиник на Девичьем поле и Музея изящных искусств. Состоял почётным членом Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета. В 1890 году предоставил капитал на учреждение в Московском университете благотворительной стипендии имени князя В. А. Долгорукова.

Алексеевская больница

Алексееву принадлежит инициатива строительства московской психиатрической больницы № 1. Деньги собирались по подписке с московских благотворителей. Существует легенда, что один из купцов (предположительно, Ермаков) заявил Алексееву: «Поклонись при всех в ноги — дам миллион (по другим источникам — триста тысяч) на больницу». Алексеев так и сделал — и получил деньги. Для строительства был приобретён земельный участок за Серпуховской заставой у купца Канатчикова (отсюда «Канатчикова дача»), а на деньги Ермакова был позже выстроен Ермаковский корпус.

Именно душевнобольной застрелил Алексеева 9 марта 1893 года в его думском кабинете выстрелом в живот. Более суток врачи боролись за жизнь московского градоначальника. Умирая, Н. А. Алексеев завещал 300 000 рублей на содержание больницы. Две первые очереди Алексеевской больницы открылись после его гибели — в 1894 и 1896 годах. Алексеев был похоронен в Новоспасском монастыре; в советские времена его могилу, как и всё монастырское кладбище, уничтожили.

Александра Владимировна, вдова Николая Александровича, унаследовала его место в руководстве предприятиями Алексеевых и также выделяла средства на благотворительность, входила в попечительские советы московских школ и больниц. Всего супруги Алексеевы передали на благотворительность свыше двух миллионов рублей.

Память

В память об Алексееве названы:

- Московская клиническая психиатрическая больница имени Н. А. Алексеева (она же «Канатчикова дача», она же — в 1922—1994 гг. — Больница имени П. П. Кащенко)

- Музыкальная школа имени Н. А. Алексеева на Николоямской улице, 42 — построена на деньги Алексеева

Любопытно, что название родовой вотчины семьи Алексеевых — бывшая Большая Алексеевская улица (до второй половины 2008 года — Большая Коммунистическая ул., со второй половины 2008 года — улица Александра Солженицына; на храме Мартына Исповедника висит табличка «Алексеевская улица»; бывшая Малая Алексеевская — ныне улица Станиславского, названная так в честь другого знаменитого отпрыска семьи) — к Алексеевым отношения не имело, поскольку улицы были названы так по наименованию ближнего храма.

15 октября 2022 года в Москве состоялось торжественное открытие памятника Николаю Алексееву, который был установлен на территории Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня его рождения. Руководителем проекта стал скульптор, почетный член Российской академии художеств Константин Зинич[3].

Примечания

- АЛЕКСЕЕВ : [арх. 22 сентября 2019] // А — Анкетирование. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 461. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X.

- Благотворители и меценаты, 2010, с. 293.

- В Москве открыли памятник известному благотворителю, основателю психиатрической больницы Николаю Алексееву. vm.ru (15 октября 2022). Дата обращения: 17 октября 2022. Архивировано 17 октября 2022 года.

Литература

- Москва начала века / авт.-сост. О. Н. Оробей, под ред. О. И. Лобова. — М.: O-Мастеръ, 2001. — С. 205-206. — 701 с. — (Строители России, XX век). — ISBN 5-9207-0001-7.

- Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х годах. I-II. Внешний вид города-Управление // Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия / Общ. ред., предисл. и прим. Ю. Н. Александрова. — М.: Правда, 1989. — С. 391.

- Полещук К. Городской голова Н. А. Алексеев и Московская дума в 1885—1893 гг. // Российская история. — 2015. — № 6. — С. 53—62.

- Полещук К. «Сердечная отзывчивость к славе армии». Сотрудничество московского городского головы Н.А. Алексеева с российскими военными. // Военно-исторический журнал. — 2014. — № 6. — С.45—49.

- Е. Ю. Горбунова. Благотворители и меценаты в истории Московского университета / редактор: В. И. Тропин. — М.: Издательство Московского университета, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-211-05745-6.

Международный институт

генеалогических исследований Программа «Российские Династии»

Интервью от 23.04.2010

125 лет назад, в 1885 году Николая Алексеева, представителя известного в Белокаменной купеческого рода, избрали московским городским головой. О том, как жил и что оставил после себя «отец города», известный не только тем, что его трудами в Москве появилась знаменитая психиатрическая больница «на Канатчиковой даче», но и отказом от немалого жалованья градоначальника, обозреватель «Недели» Наталья Давыдова расспросила наследницу знаменитой семьи, доцента химфака МГУ Наталью Добрынину.

неделя: Недавно вы написали письмо руководителю нынешней Мосдумы Владимиру Платонову и выступили перед городскими депутатами. Считаете, что о вашем выдающемся предке сегодня забыли?

Наталья Добрынина: Да нет, о Николае Александровиче часто вспоминают. Юрий Лужков в книге «Мы дети твои, Москва» даже признался, что считает его своим кумиром. Он целую главу посвятил городскому голове Алексееву, который, как известно, занимался черной работой: психушками, бойнями, водопроводом, канализацией. Но места, куда можно прийти, чтобы почтить его память, в Москве до сих пор нет. А семейное захоронение Алексеевых на территории Новоспасского монастыря, где почти два века хоронили представителей купеческого сословия, в советское время вместе с десятками других было уничтожено.

н: Вы предложили городской думе поддержать обращение в мэрию с просьбой установить в стенах Новоспасского монастыря хотя бы памятный знак.

Добрынина: Это давно пора сделать. Память о захороненных на монастырском погосте постепенно восстанавливается. В 1990-е здесь на могиле великого князя Сергея Александровича был установлен памятный крест. Уже поставлен и памятник Третьяковым — правда, не основателям художественной галереи, а представителям другой ветви этой большой и очень уважаемой купеческой семьи. В дореволюционном издании «Московский некрополь» есть сведения о 28 членах нашей семьи, похороненных здесь до 1907 года. Кстати, из семьи Алексеевых вышли два городских головы. Второй — Александр Васильевич — возглавлял городское общественное управление в 1840-1841 годах. Они и похоронены были в одном месте.

н: Вот это да. И никому, кроме вас, не пришло в голову, что хотя бы мемориальную доску на этом месте нужно поставить?

Добрынина: Ну, я же родственница, его внучатая племянница. Моя бабушка Александра Алексеева была родной сестрой Николая Александровича. Думаете, мне лет сто должно быть? Но дело в том, что у моей бабушки было восемь детей, и моя мама — одна из самых младших. И я у мамы самая младшая, родилась в 1942 году и попала «между поколениями». В свое время меня, как и других наследников московского купечества, разыскал Лев Краснопевцев (первый директор, а теперь главный хранитель открытого 18 лет назад Музея российских меценатов и благотворителей, созданного потомками старинных купеческих фамилий. — «Неделя»). Прямых потомков Николая Александровича Алексеева в России не осталось. У него было три дочери. Две еще до революции вышли замуж и уехали за границу. Их потомки и сейчас там живут. Это аристократы, очень богатые люди. Один из них — барон Анненхов, Анненков по-русски. Я пыталась с ними связаться. Но им нет дела до российского предка, они про него ничего не знают. У городского головы была еще средняя дочь Мария, страдавшая костным туберкулезом. Она осталась в России, уехала в Крым, в Мисхор. На деньги, которые остались от отца, построила санаторий костных болезней, круглый год в нем жила, лечилась и сама же стала его попечителем. Но пришла революция, и ее оттуда выкинули — в виде особой милости позволили жить в комнате с земляным полом при санатории, выгородили ей какой-то закуток на складе. Помню, как моя мама, ее двоюродная сестра и мой дядя, профессор Московского университета Четвериков, посылали ей деньги: я сама ходила на почту и отправляла переводы, когда мне было лет 10. Мария Николаевна переписывалась с мамой, у меня сохранились ее письма. Она много интересного писала о своем отце, городском голове. Жила при санатории в бедности, хорошо только, что все-таки в Крыму. Там и умерла. А в 1990-е, когда об Алексееве впервые за много лет вспомнили, так получилось, что семью Алексеевых стала представлять я.

Спасибо ненормальным.

н: А в 90-е кто о нем вспомнил?

Добрынина: Больница им. Кащенко. Вот что значит ненормальные. В свой 100-летний юбилей они нашли потомков тех, кто дал на больницу деньги, и пригласили к себе. Алексеев, конечно, внес больше других. Но жертвователей было 40 человек. Кстати, в больнице создали памятную комнату Алексеевых. Хотя сам городской голова, имя которого с самого начала носила больница, никогда в ней не бывал — его смертельно ранили за полгода до того, как она открылась. С этого и началась кампания по воскрешению памяти о Николае Александровиче, как о городском голове. А в 2002-м, на торжествах, посвященных 150-летию со дня его рождения, я оказалась рядом с председателем Мосгордумы Платоновым и поделилась с ним своими мыслями, как сохранить память об Алексееве, не затрачивая огромных средств и сил. Первым делом предложила установить памятный знак на месте семейного захоронения в Новоспасском монастыре. Вторым — мемориальную доску на доме в Леонтьевском переулке, 9, где жил городской голова. Я давно этого добиваюсь, еще с перестроечных времен, но московские чиновники это предложение отфутболивали. Дом тогда занимало кубинское посольство, и мне объясняли, что теперь это территория иностранного государства. Помню, однажды я не выдержала и предложила чиновнику городского департамента культуры: «Давайте звонить Фиделю Кастро, я сама его по-испански спрошу, согласен ли он повесить на московском посольстве доску в память о выдающемся гражданине этого города». Чиновник за голову схватился — вы, говорит, даже не представляете, о чем говорите. Наконец, третье мое предложение — издать книгу об Алексееве, которую мы вместе с Зинаидой Агеевой, врачом, много лет проработавшей в больнице Кащенко, и автором нескольких исторических исследований, в то время еще только начали готовить. Я готова сама поучаствовать, например, в установке памятного знака, заплатить какую-то сумму — разумную, конечно, поскольку человек я не очень состоятельный. Но обратиться в монастырь как частное лицо я не решилась. Нужна была какая-то официальная бумага.

н: Теперь она имеется. Депутаты пообещали сделать все, чтобы об Алексеевых, об их добрых делах в Москве всегда помнили. И уже отправили наместнику Новоспасского монастыря архиепископу Орехово-Зуевскому Алексию письмо, в котором интересуются его мнением по поводу установки в монастырских стенах, на месте захоронения городского головы Николая Алексеева, памятного знака или надгробия. Ответ получен?

Добрынина: На встрече в Думе говорилось о том, что наместники и игуменьи московских монастырей никогда не возражают против подобных акций. Кстати, церковь по-своему уже увековечила Николая Александровича — на территории городской психиатрической больницы, которая теперь, как и до революции, носит его имя, построена часовня святителя Николая Мирликийского — как раз в память о нем.

н: В юбилейном 2002-м Мосгордума предложила установить памятник Алексееву — в сквере на Таганской площади.

Добрынина: Его, как вы знаете, тоже нет. Таганская площадь реконструируется. Макет памятника уже сделан скульптором Бичуговым, но поставить его там, видимо, неудобно. К нему никто не сможет подойти, как когда-то к железному Феликсу. Я сразу поняла, что монумент в таком месте — дело безнадежное. Утешает хотя бы то, что эскиз памятника не очень мне понравился. Для меня сегодня важнее книга об Алексееве. Скоро будет два года, как она написана, но не печатается. Книжка небольшая, около 200 страниц. Но там масса интересного. Во-первых, фотографии. Некоторые, где городской голова еще мальчик в костюмчике, никто прежде не видел. Во-вторых, письма Алексеевых 150-летней давности — я порой сама удивляюсь, как нам удалось их сохранить. Плюс стенограммы выступлений городского головы в Думе. Какой там плюрализм мнений был, нынешним и не снилось…

С купеческой прямотой.

н: Неужели прямо на заседаниях случались перепалки?

Добрынина: А чего стесняться? В Думе же тогда князья заседали. Алексеев что-то предлагал, а ему говорили, что все это купеческие глупости. Он был не только очень деятельным и энергичным человеком, но и предпринимателем, причем одним из самых богатых в Москве. Мог на какие-то городские нужды дать деньги сам, сразу. И ничего не боялся: и к царю ездил, что-то просил. А многие занимали типично интеллигентскую позицию — пусть это сделает кто-нибудь другой. Его не любили и за то, что он был очень решительным. И за то, что не имел образования — ни в гимназии, ни в Московском университете он и в самом деле не обучался, рано начал работать у отца на фабрике. Хотя при этом знал несколько языков. Моя бабушка, его сестра, тоже знала четыре языка. Они и читали, и стихи писали на всех четырех. Такое вот домашнее воспитание. И на фортепиано играли. Алексеева даже избрали казначеем Московского музыкального общества, председателем которого был Петр Ильич Чайковский. Конечно, его пригласили, чтобы общество было на плаву — он хорошо считал деньги. Но еще и очень любил музыку и знал ее.

н: Его двоюродный брат Константин Алексеев, будущий Станиславский, тоже пришел в театр, как сказали бы сегодня, прямо из бизнеса.

Добрынина: Верно. До этого он вместе с братом Владимиром руководил фабрикой. Но язык не повернется сказать про таких — люди без образования. Вот и Николай Александрович столько читал, столько всего знал, столько сделал. При нем у Москвы появились новые скотобойни, превратившиеся в советское время в мясокомбинат Микояна; водонапорные башни рядом с Рижским мостом, оплаченные им лично. И больницу на Канатчиковой даче, чтобы душевнобольных людей не пришлось больше держать в полицейских участках, без него вряд ли бы построили.

н: История про то, как он встал на колени перед каким-то московским купцом, чтобы тот дал деньги на эту больницу, — правда или красивая легенда?

Добрынина: Правда.

н: А перед кем встал, знаете? Говорят, перед владельцем текстильных фабрик Флором Ермаковым, который перед смертью в завещании отписал все свое огромное состояние не родне, а «на помощь бедным людям».

Добрынина: Не верится, чтобы такой человек, как Ермаков, стал бы так глумиться над градоначальником. Хотя кто знает — может, это была просто купеческая дурь. В любом случае в больнице с самого начала имелся Ермаковский корпус. Он и сейчас так называется. В подписном листе, где перечислены 40 фамилий, Ермаков стоит вторым после Алексеева по сумме, пожертвованной на больницу. Но вполне возможно, что городской голова встал на колени перед кем-то другим. И правильно сделал. Решил, что его не убудет. Встал — и тут же получил деньги.

н: Николай Алексеев погиб, когда ему был всего 41 год. Прямо в здании Думы на Воскресенской площади, построенном, кстати, при его непосредственном участии, в городского голову выстрелил незнакомец. А сколько он еще прожил?

Добрынина: Два дня. Его пытались спасти прямо на месте трагедии: уложили в кабинете, срочно вызвали Склифосовского, который и прооперировал его под хлороформом в стенах Думы (в советское время это здание занял Центральный музей В.И. Ленина. — «Неделя»). Но пулю вынуть не смогли — не нашли, и Николай Александрович умер от заражения крови и перитонита.

н: Официальная версия случившегося — Алексеева смертельно ранил душевнобольной, его гибель была трагической случайностью. Но разговоры ходили разные. Вы о них слышали?

Добрынина: Мария Николаевна, дочь Николая Александровича, в одном из писем вспоминала, что после покушения говорили о том, что человек, который зашел в кабинет к отцу и выстрелил, якобы был братом его любовницы. Вроде бы он был немного не в себе, а стреляя, сказал: «Вот тебе за сестру». Существовало и другое предположение: что его хотели убрать, потому что он был многим неугоден — ведь все произошло прямо перед очередными выборами городского головы. Убийцу, некоего Андрианова, поймали. Он оказался невменяемым. Никакой сестры у него никогда не было.

н: Было расследование?

Добрынина: Конечно, было и расследование, и суд. Мой соавтор, Зинаида Агеева, нашла эти материалы в архивах. Об этом прочтете в нашей книге

Как просится, так и дается.

В 1889 году городской голова Николай Алексеев начал сбор пожертвований для строительства клиники для душевнобольных. Когда он обратился к купцу Флору Ермакову, тот дал на строительство клиники 3 рубля, сообщив: «Как просится, так и дается». «Что ж, вам в ножки, что ли, поклониться?» — спросил Алексеев, удивившись скупости предпринимателя. «А хоть бы и в ножки», — ответил купец. Тогда градоначальник снял с себя символ власти — цепь — и низко поклонился меценату. После этого Ермаков выписал Алексееву чек на 300 тысяч рублей, но не забыл прихватить со стола трехрублевую бумажку, опасаясь, что Алексеев возьмет и ее.

Семью разметало по миру.

В Москве жили представители сразу нескольких ветвей большого клана московских купцов Алексеевых — рогожской, покровской и строгановской. Семья, давшая Москве двух городских голов, обитала в Рогожской части (район нынешней Таганки) и называлась рогожскими Алексеевыми. Мать Николая Алексеева принадлежала к греческому купеческому роду Бостанжогло. Ее супруг — Александр Владимирович Алексеев — был наследником Торгового дома «Владимир Алексеев» и золотоканительной фабрики «волоченого и плащеного золота и серебра», производившей тончайшую парчовую нить.

Свою матушку московский голова не очень жаловал. Когда его ранили в Думе, просил об одном: только мамашу ко мне не пускайте. Говорили, что она ненавидела его жену Александру Владимировну Коншину, по матери Третьякову — старшую племянницу создателей знаменитой галереи.

Две сестры городского головы — Александра и Мария — вышли замуж за двух братьев Четвериковых (как говорили тогда — чтобы не распылять капитал). Александра — за младшего Дмитрия Ивановича, а Мария — за старшего Сергея, владельца Городищенской тонкосуконной мануфактуры. У Марии и Сергея было четверо детей. У Александры и Дмитрия — восемь: четыре сына и четыре дочери. Со временем часть из них оказалась за границей, их потомки сейчас живут во Франции, Швейцарии, Германии и Аргентине. Одна из представительниц этой большой семьи пела в Дрезденской опере, другая вышла замуж за герцога Де ля Ори, а во время Второй мировой была секретарем генерала де Голля — она дожила до преклонных лет и умерла уже в ХХI веке. Однако фамилия Четвериков там не сохранилась, потому что у покинувших родину рождались почему-то исключительно дочери. Семейные традиции они чтут, но по-русски уже не говорят, так что внуки оставшихся в России Четвериковых-Алексеевых общаются с зарубежными родственниками по-немецки или по-французски.

Несколько московских представительниц этой семьи стали химиками. Одна из дочерей Александры и Дмитрия Четвериковых, Екатерина Дмитриевна, сама будучи двоюродной племянницей Станиславского, замужем была за его родным племянником Георгием Штекером, создавшим Музей Станиславского. Одна из дочерей Сергея Дмитриевича, профессора МГУ, вышла замуж за сына академика Тамма — их дети работают сегодня на химфаке МГУ.

От жалованья отказался.

К тридцати годам Николай Алексеев — глава торгово-промышленного товарищества «Владимир Алексеев», управлявший предприятиями в Пушкине, Харькове и Подмосковье, — считался одним из крупнейших московских капиталистов. Однако он не погнушался работой на поприще городского самоуправления. С 1881 года — в качестве гласного городской думы. С ноября 1885-го — на посту городского головы (городской голова заведовал городской управой, которая являлась исполнительным органом Думы, а Дума ведала всем городским хозяйством). От жалованья городского головы — 12 000 рублей в год — 33-летний Алексеев отказался. А на заседаниях Думы, когда какое-то его дельное предложение не проходило, заявлял: «Профинансирую из личных средств». Его деятельность определила поворот в развитии Москвы, в ее превращении из большой деревни в благоустроенный город. При его активном содействии городская управа построила новые городские скотобойни. При нем у москвичей появились первая очередь канализации и водопровод: город самостоятельно выстроил насосные станции, позволившие довести водопровод до каждого дома; две напорные башни у Крестовской заставы, впоследствии уничтоженные, Алексеев оплатил лично. Но он не только вкладывал сотни тысяч собственных средств в медицину, коммунальное хозяйство и образование (например, в 1884-м построил и передал в дар городу 3-е Рогожское училище для мальчиков и девочек), но и консолидировал инициативы московских благотворителей. Он первым заговорил о том, что Москве необходима новая психиатрическая больница, поскольку единственная существующая была вечно переполнена и больных приходилось содержать в полицейских участках. С призывом поучаствовать в благом деле городской голова обратился к москвичам. И был услышан — пожертвования превысили миллион рублей.

Во время приема посетителей 21 марта 1893 года Алексеев был смертельно ранен. По решению думцев в память о нем в главном зале Думы установили его портрет, Дума ассигновала 200 тыс. рублей на благотворительные учреждения его имени. По ходатайству Думы новой психиатрической больнице было присвоено имя Алексеева (в 1922-м она была переименована в больницу им. Кащенко, в 1994-м — возвратила себе прежнее название).

н: Кто-то остался в Москве из Династии?

Добрынина: Да. Но мы связь не поддерживаем.

Хранителем Фонда до 2021г. был Алексеев Евгений Васильевич (Московский предприниматель), родной брат Алексеева Владимира Васильевича (Профессор МГУ). Его сын Алексеев Максим Владимирович (Преподаватель Академии МНЭПУ; Основатель Фонда помощи детям-сиротам «АЛЕКСИМ.РФ»; Фоторепортёр) в наследство не вступил. Имеет двух дочерей от разных браков, Алексеева Карина Максимовна и Алексеева Дарья Максимовна.